Réseau Voltaire 6 janvier 2010

par Daniele Ganser*Le Gladio n’est pas un épiphénomène de la Guerre froide. Au contraire, la guerre secrète a commencé durant la Seconde Guerre mondiale et se poursuit aujourd’hui. Ce n’est pas un outil parmi d’autres dans la politique étrangère des États-Unis, mais son activité centrale, ainsi que le montrent à la fois les enquêtes parlementaires aux États-Unis et en Europe et les travaux des historiens. Pour comprendre la face cachée du plus puissant État voyou du monde, nous publions ce cinquième volet de l’étude du chercheur suisse Danièle Ganser.

Cet article fait suite à :

1. « Quand le juge Felice Casson a dévoilé le Gladio… »

2. « Quand le Gladio fut découvert dans les États européens… »

3. « Gladio : Pourquoi l’OTAN, la CIA et le MI6 continuent de nier »

4. « Les égouts de Sa Majesté »

===

Après la défaite de l’Allemagne et de l’Italie, le président états-uniens Harry Truman ordonna le largage de deux bombes atomiques par l’US Air Force sur les villes d’Hiroshima et de Nagasaki, puis accepta la capitulation du Japon. ce fut la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tandis que l’Europe de l’Ouest était en ruines, l’économie des États-Unis était en plein essor. Mais, en dépit de cette puissance économique et militaire, la Maison-Blanche redoutait l’expansion du communisme dans le monde qu’elle percevait comme irrésistible.

Après les tentatives vainement répétées d’invasion de l’URSS par les Britanniques et les États-uniens entre 1918 et 1920, l’alliance militaire avec l’Armée rouge ne fut conclue que dans le but de vaincre Hitler et Mussolini et de libérer l’Europe. Immédiatement après l’armistice, les hostilités reprirent de plus belle et les anciens compagnons d’armes se muèrent en adversaires farouches, ce qui marqua le début de la Guerre froide. Pendant que les États-Unis sécurisaient l’Ouest de l’Europe et combattaient la gauche en Grèce, à l’Est, l’URSS de Staline s’assurait la maîtrise des frontières à partir desquelles elle avait été envahie au cours des deux guerres mondiales.

ruman voyait d’un mauvais œil l’instauration de régimes communistes inféodés à Moscou en Pologne, en Allemagne de l’Est, en Hongrie, en Roumanie et en Tchécoslovaquie ; suivant une doctrine de souveraineté limitée, Staline plaçait les États d’Europe de l’Est sous le contrôle des oligarques locaux, de la brutale Armée rouge et du KGB, les services secrets soviétiques. Suivant le même raisonnement, Truman était convaincu de la nécessité de combattre secrètement le communisme afin de l’affaiblir y compris dans les démocraties souveraines d’Europe occidentale.

La CIA tenta également de mettre sur pied une armée secrète en Chine afin d’enrayer l’avancée du communisme, mais elle échoua quand, en 1949, Mao Zedong prit le pouvoir à la tête du parti communiste Chinois. L’ancien directeur de la CIA William Colby se souvient : « Je me suis toujours demandé si le réseau stay-behind que nous avions bâti aurait pu fonctionner sous un régime soviétique. Nous savons que les tentatives de mettre en place de telles organisations dans l’urgence ont échoué en Chine en 1950 et au Nord Vietnam en 1954. »

Après qu’eut éclaté la guerre de Corée en 1950, le long de la fragile frontière qui sépare le Sud sous contrôle US du Nord communiste, l’armée états-unienne tenta de réduire l’influence du communisme en Corée du Nord, mais en vain. La CIA essaya également de prendre le contrôle de plusieurs pays d’Europe de l’Est au moyen d’opérations clandestines et d’armées secrètes, sans plus de succès. Colby rappelle les efforts de la CIA pour lever des armées anticommunistes : « Nous savons que les tentatives pour les commander depuis l’étranger furent percées à jour et mises en échec par la police secrète en Pologne et en Albanie dans les années cinquante ». [1]

Dans les pays que l’on nomme le Tiers Monde, en Afrique, en Amérique Latine et dans certaines régions d’Asie, les populations adoptèrent des variantes du communisme et du socialisme qu’elles croyaient capables de leur apporter une meilleure répartition des richesses et l’indépendance vis-à-vis de l’Occident capitaliste et industrialisé. En Iran, Mossadegh adopta un programme socialiste et tenta de distribuer une partie des revenus du pétrole à la population. Après l’Inde qui se libéra de l’emprise britannique, l’Afrique s’engagea elle aussi dans une lutte anticoloniale de gauche qui culmina en 1960 lorsque le Cameroun, le Togo, Madagascar, la Somalie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Congo, le Gabon, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et la République Centrafricaine déclarèrent leur indépendance. En Asie du Sud-Est, suite au retrait des forces d’occupation japonaises, les Philippines et le Vietnam virent l’émergence de puissants mouvements anticoloniaux communistes et de gauche qui provoquèrent au Vietnam la guerre d’Indochine puis la seconde guerre contre les États-uniens, qui ne prit fin qu’en 1975, avec la victoire des communistes.

Dans l’esprit des stratèges de la Maison-Blanche, la guerre ne s’acheva pas en 1945 [2], elle évolua plutôt vers une forme silencieuse et secrète de conflit où les services secrets devinrent les instruments privilégiés dans l’exercice du pouvoir. Fin 1944, le président états-unien Roosevelt suivit la suggestion de William Donovan, qui pendant la guerre avait dirigé l’Office of Strategic Services (OSS), et tenta de créer un nouveau service chargé de mener en temps de paix des opérations spéciales à l’étranger, dirigées contre les communistes et d’autres ennemis désignés des USA. Mais ce plan ne plut pas à J.

Edgar Hoover, directeur du FBI, qui craignait que ses services ne perdent de leur influence. Hoover transmit donc des copies du mémorandum de Donovan [3] et de l’ordre de Roosevelt à un journaliste du Chicago Tribune qui titra le 9 février 1945 : « Nouvelle Donne dans l’espionnage - des barbouzes nous surveilleront - les citoyens espionnés - une super-Gestapo est à l’étude ». Le Tribune rapporta que : « Dans les hautes sphères où circulent le mémorandum et le projet d’ordre, cette unité, dont on envisage la création, est surnommée “la Gestapo de Frankfurter” », en référence au juge de la Cour suprême Frankfurter et à la terrible police secrète allemande. L’article révélait en outre que le nouveau service secret était destiné à mener une guerre clandestine et « devrait effectuer (...) des opérations de subversion à l’étranger (...) et disposerait de tous les personnels de l’aéronavale et de l’armée de Terre nécessaires à sa mission ». [4]

Comme le souvenir de la Gestapo était toujours très frais dans les mémoires, les citoyens états-uniens s’indignèrent et le tollé provoqué eut raison de la proposition de Donovan, à la grande satisfaction du directeur du FBI Hoover. Cependant, dans les cercles du pouvoir, les discussions autour de la fondation d’un nouveau service se poursuivirent mais, cette fois, dans le plus grand secret. Après la mort de Roosevelt, Harry Truman émit une directive qui ordonnait la création d’un nouveau service secret actif en temps de paix, le Central Intelligence Group (CIG). Au cours d’une soirée plutôt excentrique organisée pour l’occasion à la Maison-Blanche, il remit à chacun des invités un imperméable noir, un chapeau noir, une fausse moustache noire et une dague en bois et annonça que le premier directeur du CIG, l’amiral Sidney Souers, allait devenir « directeur de l’espionnage centralisé ». [5]

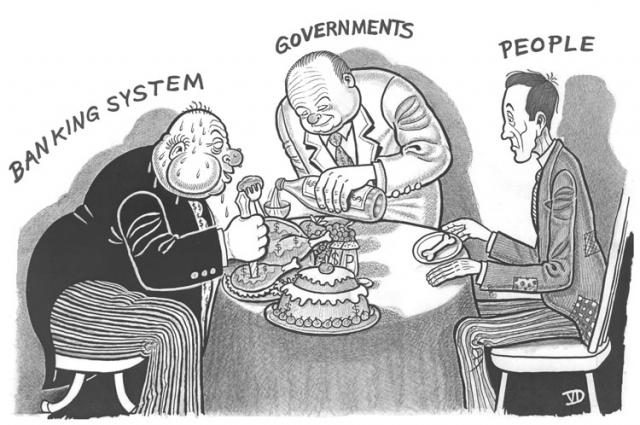

Le CIG n’était qu’une agence provisoire fantoche et Truman comprit rapidement qu’il fallait renforcer les moyens d’action officieux de la Maison-Blanche. C’est pourquoi, en juillet 1947, fut promulgué le National Security Act qui entérinait la création de la « Central Intelligence Agency » (CIA) et du « National Security Council » (NSC). Cette fois, la presse ne dit pas un mot de la « Gestapo américaine ». Composée du président lui-même, du vice-président, du secrétaire d’État, du ministre de la Défense, du directeur de la CIA, du conseiller pour la Sécurité nationale, du président du Conseil de l’état-major interarmes, d’autres personnalités de premier plan et de conseillers spéciaux, le « National Security Council » est devenu véritablement le groupe le plus influent de Washington » [6]. Comme souvent au cours de l’histoire, cette concentration du pouvoir entre les mains de la Maison-Blanche et du NSC conduisit à des abus. Encore aujourd’hui, au XXIe siècle, le NSC demeure « une institution particulière, connue pour avoir, par le passé, souvent agi à la limite de la légalité ». [7] [8]

La principale vocation du National Security Act était de fournir un cadre « légal » aux opérations secrètes des États-Unis et aux guerres secrètes qu’ils menaient contre d’autres pays en confiant à la CIA la charge d’« assumer les fonctions et les missions de renseignement relatives à la Sécurité nationale que le NSC peut être amené à lui commander ponctuellement » [9]. Sans ironie délibérée, cette phrase est quasiment la copie mot pour mot de ce qu’avait révélé Hoover en 1945. En même temps qu’elle garantissait aux opérations secrètes menées par les États-uniens une base légale solide, cette formulation très vague permettait d’éviter de contrevenir ouvertement à un grand nombre de lois, dont la Constitution de 1787, ainsi que de nombreux traités internationaux. Le directeur adjoint de la CIA Ray Cline qualifia à juste titre cette disposition de « clause fourre-tout élastique » [10]. Clark Clifford déclara plus tard :« Nous ne les avions pas mentionnées [les opérations spéciales] explicitement parce que nous sentions que ça pourrait porter atteinte à intérêt national d’avouer publiquement que nous pourrions nous livrer à de tels agissements » [11].

Le premier pays contre lequel la Maison-Blanche dirigea ce nouvel instrument fut l’Italie. Dans le premier document immatriculé émanant du NSC, le NSC 1/1 daté du 14 novembre 1947, on peut lire l’analyse suivante : « Le gouvernement italien, idéologiquement attaché à la démocratie occidentale, est faible et sujet aux attaques continuelles d’un puissant parti communiste » [12]. C’est pourquoi, au cours de l’une de ses premières réunions, le jeune NSC adopta le 19 décembre 1947 la Directive NSC 4-A qui ordonnait au directeur de la CIA Hillenkoetter d’entreprendre une large série d’actions clandestines destinées à écarter le risque d’une victoire des communistes lors des élections italiennes imminentes [13].

La Directive NSC 4-A était classée top secret du fait du caractère particulièrement sensible des interventions clandestines des États-uniens en Europe de l’Ouest. Il n’existait que trois copies du document, dont l’une était « jalousement gardée [par Hillenkoetter] dans le bureau du directeur, où les membres qui “n’avaient pas besoin de savoir” ne pourraient le trouver ». George F. Kennan du département d’État en possédait un second exemplaire [14]. La « raison de tout ce secret était évidente », d’après les archives officielles de la CIA, car « certains citoyens de ce pays auraient été horrifiés d’apprendre le contenu de la NSC 4-A » [15].

Les opérations visant à affaiblir les communistes italiens furent un succès. Le président Truman devint un grand partisan du recours aux missions secrètes et demanda que le champ d’action de la CIA s’étende à d’autres pays que l’Italie. Ainsi, le NSC vota le 18 juin 1948 la célèbre directive NSC 10/2 [16] autorisant la CIA à effectuer des missions clandestines dans tous les pays du monde et instaurant au sein de l’Agence un service des opérations secrètes baptisé « Office of Special Projects », nom qui fut rapidement remplacé par l’appellation moins évocatrice de « Office of Policy Coordination » ou OPC, le Bureau de Coordination Politique. La directive NSC 10/2 chargeait l’OPC de « la planification et l’exécution des opérations spéciales ». Par « opérations spéciales », le texte désignait toutes les activités « menées et financées par ce gouvernement contre des États ou groupes étrangers hostiles ou en soutien à des États ou des groupes étrangers amis, mais qui sont conçues et exécutées de telle manière que l’implication du gouvernement américain n’apparaisse pas aux personnes non autorisées et que celui-ci puisse démentir toute responsabilité le cas échéant ». L

a directive NSC 10/2 prévoyait que les opérations secrètes « incluent toute activité liée à la propagande, à la guerre économique, à l’action préventive directe (mesures de sabotage, d’antisabotage, de démolition et d’évacuation), à la subversion à l’encontre de régimes hostiles (par le soutien aux mouvements de résistance clandestins, à la guérilla et aux groupes de libération de réfugiés) et l’assistance aux éléments anticommunistes dans les pays menacés du monde libre ». Les dispositions du texte NSC 10/2 comportaient la mise en place des armées anticommunistes secrètes du réseau Gladio en Europe de l’Ouest, mais excluaient tous les actes de guerre conventionnelle et les missions de renseignement : « Elles ne concernent pas les conflits armés opposant des forces militaires régulières, l’espionnage, le contre-espionnage et l’utilisation de la clandestinité ou de la dissimulation dans le cadre d’opérations militaires » [17]. Somme toute, cette directive NSC 10/2 contredisait toutes les valeurs et les principes prônés par le président des États-Unis lorsqu’il exposa en mars 1947 sa fameuse « Doctrine Truman ».

Suite à la Seconde Guerre mondiale, cinq années avaient suffi aux États-Unis pour établir un puissant complexe de renseignement opérant à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières du pays et en dehors de tout contrôle démocratique. « Au moment où j’ai créé la CIA, je n’ai pas pensé un seul instant qu’elle se spécialiserait un jour dans les coups tordus en temps de paix », déclara un Truman affaibli, après avoir quitté ses fonctions [18]. En 1964, huit ans avant sa mort, l’ancien président se défendit une nouvelle fois d’avoir voulu faire de la CIA « une agence internationale impliquée dans des actions troubles ». Mais le complexe du renseignement états-unien avait alors totalement échappé à son contrôle. L’historien britannique Christopher Andrew résume ainsi les sentiments de l’ex-président : « Durant les 20 ans qui suivirent son départ de la Maison-Blanche, Truman sembla parfois surpris, voire horrifié, du poids et de l’influence acquis par le milieu du renseignement qu’il avait lui-même créé » [19].

Un autre fanatique des opérations secrètes et adversaire farouche du communisme, George Kennan, membre du département d’État sous l’administration Truman, fut lui aussi un ardent partisan de la directive NSC 10/2 et de l’intervention de la CIA en Italie et ailleurs. Cependant, à l’instar de Truman, il avait conscience des risques auxquels s’exposaient les États-Unis. « Après tout, le pire qui puisse nous arriver dans cette lutte contre le communisme c’est de devenir comme ceux que nous combattons », fit remarquer Kennan dans un télégramme devenu célèbre [20], faisant ainsi référence au gouvernement secret, aux structures totalitaires et à la manipulation des gouvernements étrangers, pratiques caractéristiques de l’Union soviétique. Trente ans plus tard, Kennan, alors sur la fin de sa vie reconnut : « Tout ne s’est pas passé exactement comme je l’avais imaginé » [21]

Afin de garantir la possibilité d’un démenti crédible, la majorité des décisions, des déclarations et des transcriptions des réunions du NSC demeura confidentielle. Cependant, suite au scandale du Watergate, des membres du Congrès US furent mandatés pour enquêter sur la CIA et le NSC et découvrirent que « les élections nationales de 1948 en Europe avaient été la principale raison de la création de l’OPC ». C’est donc la menace communiste planant sur l’Europe de l’Ouest qui décida du début des opérations spéciales de la CIA, après la Seconde Guerre mondiale. « En finançant les partis du centre et en développant des stratégies médiatiques, l’OPC tenta d’influer sur le résultat des élections, avec un succès considérable », indique le rapport final que présentèrent les sénateurs en 1976. « Ces activités constituaient la base de l’ingérence clandestine dans la politique intérieure qui fut pratiquée pendant 20 ans.

En 1952, pas moins de 40 projets d’action en cours ont été recensés dans un seul pays d’Europe centrale. » Sur ordre exprès du Pentagone, les missions de l’OPC incluaient aussi la constitution du réseau d’armées secrètes Gladio en Europe de l’Ouest : « Jusqu’en 1950, les activités paramilitaires de l’OPC (également appelées « action préventives ») se limitaient à la conception et à la préparation des réseaux stay-behind en vue d’une guerre future. À la demande du Joint Chiefs of Staff, le Conseil de l’État-major interarmes, ces opérations préparées par l’OPC se concentraient, une fois encore, sur l’Europe de l’Ouest et visaient à appuyer les forces de l’OTAN contre une offensive des Soviétiques. » [22]

Pour diriger l’OPC, George Kennan choisit Frank Wisner [23], un avocat d’affaires originaire du Mississippi qui avait commandé des détachements de l’OSS à Istanbul et à Bucarest pendant la Seconde Guerre mondiale. À l’image de Wisner, la majorité des officiers de l’OPC étaient « des blancs issus des vieilles familles riches de la bonne société anglo-saxonne (...) ayant hérité de l’attitude de l’establishment britannique à l’égard des gens de couleur » [24]. Wisner veillait scrupuleusement à la confidentialité de la directive NSC 10/2. « Chaque fois qu’un membre de l’OPC voulait consulter le document, il devait signer un registre spécial.

Puis on lui remettait l’un des trois exemplaires que Wisner gardait dans un coffre-fort dans son bureau. » [25] Les membres du nouveau service des opérations spéciales OPC travaillaient dans un esprit d’agressivité, d’enthousiasme, de secret et une certaine absence de moralité. Au cours de l’une de ses premières réunions en présence de Hillenkoetter et Kennan, le 6 août 1948, Wisner insista pour pouvoir exploiter au maximum les possibilités offertes par la directive NSC 10/2 et demanda « carte blanche » pour choisir lui-même ses « méthodes d’action ». Il souhaitait mener des opérations secrètes comme il l’entendait, sans être contraint par aucun code ou aucune « méthode existante », il reçut l’aval de Hillenkoetter et Kennan [26].

En sa qualité de directeur de l’OPC, Wisner devint l’architecte en chef du réseau d’armées secrètes d’Europe de l’Ouest. « Frank Wisner de l’OPC avait chargé son adjoint Frank Lindsay de coordonner le réseau stay-behind en Europe », révéla la presse belge après la découverte des armées Gladio. Comme son patron, Lindsay avait été formé au sein de l’OSS pendant la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie où il avait pu observer de près les tactiques communistes. Toujours selon les journalistes belges, Lindsay « envoya William Colby (qui dirigea la CIA entre 1973 et 1976) en Scandinavie et Thomas Karamessines en Grèce où celui-ci pouvait compter sur le soutien du KYP, les services secrets grecs » [27].

À mesure que les États-Unis intensifiaient leurs opérations spéciales, l’OPC se développa ; un an après la nomination de Wisner à sa tête, il comptait 300 employés et 7 antennes à l’étranger engagées dans de nombreuses missions clandestines diverses. Trois ans plus tard, en 1951, ses effectifs regroupaient 2 812 employés travaillant sur le territoire américain et 3 142 agents rattachés à l’une des 47 antennes réparties dans le monde entier et son budget annuel était passé de 4,7 à 82 millions de dollars [28]. Bedell Smith, qui succéda à Hillenkoetter à la tête de la CIA, dut reconnaître en mai 1951 que « le champ des opérations secrètes de la CIA dépassait déjà largement le cadre prévu par la directive NSC 10/2 » [29]. Leur expansion fut telle que même un faucon tel que « Smith se montra préoccupé de l’importance et de la croissance exponentielle du budget de l’OPC » [30].

Allen Dulles, qui prit la direction de la CIA après le départ de Smith en 1953, était convaincu que les opérations secrètes étaient une arme formidable pour lutter contre le communisme et défendre les intérêts états-uniens à l’étranger. Il supervisait le travail du directeur de l’OPC Frank Wisner et de son adjoint Frank Lindsay, qui, sur le dossier des armées secrètes, collaborait lui-même étroitement avec Gerry Miller, le chef du bureau de la CIA en Europe de l’Ouest. Miller et d’autres hauts responsables de l’Agence recrutaient des agents qu’ils envoyaient ensuite en Europe pour bâtir les réseaux stay-behind. Parmi ces recrues figurait William Colby, qui fut plus tard directeur de la CIA. Comme de nombreux soldats clandestins, Colby avait travaillé pour l’OSS pendant la guerre et avait été parachuté dans la France occupée afin d’assister la Résistance. Il avait ensuite été exfiltré avant d’être à nouveau parachuté en Norvège peu avant la fin du conflit avec pour mission de faire exploser des convois. En avril 1951, Colby fur reçu par Miller dans son bureau. Les deux hommes se connaissaient bien, Miller ayant dirigé les opérations de l’OSS en Norvège. Tous deux considéraient que la guerre ne s’était jamais vraiment terminée. Miller affecta Colby à l’unité de Lou Scherer, au sein de la division scandinave du bureau européen de la CIA : « OK Bill, continue comme ça ». Miller dit ensuite : « Ce que nous voulons c’est un bon réseau de renseignement et de résistance fiable, sur lequel on puisse compter si les Ruskoffs se mettent à envahir la région. On a un plan d’action ici, mais il faut encore l’éprouver et l’appliquer sur le terrain. Tu travailleras avec Lou Scherer jusqu’à ce qu’on décide des nouvelles opérations à mener. » [31]

Colby fut ensuite formé par la CIA en vue de sa mission, bâtir un réseau Gladio en Scandinavie - « En pratique, l’une des principales tâches de l’OPC consistait à tout préparer en prévision d’une possible invasion soviétique de l’Europe de l’Ouest. Et, dans l’hypothèse où les Russes auraient réussi à contrôler une partie voire l’ensemble du continent », expliqua Miller, « l’OPC souhaitait disposer des réseaux de partisans armés et organisés à opposer à l’occupant », raconte Colby dans ses mémoires. « Cette fois, disait Miller, le but était de créer cette capacité de résistance avant que survienne l’occupation, et avant même le début de l’invasion ; nous étions déterminés à l’organiser et à l’équiper sans attendre, pendant que nous avions encore le temps de le faire correctement et avec un minimum de risques », écrivit l’ancien agent qui jugeait alors l’opération pleinement justifiée. « Dans tous les pays susceptibles de subir une invasion soviétique, l’OPC avait donc entrepris un vaste programme de construction de ce que l’on appelle dans le milieu du renseignement des “réseaux stay-behind”, c’est-à-dire des structures clandestines composées d’hommes entraînés et équipés pour se livrer à des actes de sabotage et d’espionnage le moment venu. » Pour ce faire, Miller envoya des agents de la CIA dans chacun des pays d’Europe de l’Ouest et « confia [à Colby] la mission d’organiser et de monter ce type de réseau en Scandinavie » [32]. L’intervention des États-Unis en Europe de l’Ouest fut conduite « dans le plus grand secret », précise-t-il. « J’ai donc reçu la consigne de ne parler de mon travail qu’à un cercle restreint de personnes de confiance que ce soit à Washington, au sein de l’OTAN ou en Scandinavie » [33].

Au sein de l’OTAN, le centre de commandement situé au Pentagone, à Washington, était informé en détail du développement des armées secrètes Gladio tandis qu’en Europe, le SACEUR, toujours un officier états-unien, supervisait étroitement le réseau ainsi que les autres organes de décision : le CPC et l’ACC. Un document interne du Pentagone datant de 1957 et tenu secret jusqu’en 1978, révèle l’existence d’une Charte du CPC définissant les fonctions du Comité vis-à-vis de l’OTAN, du SHAPE et des services secrets européens ; malheureusement, le contenu même de la charte n’a pas été dévoilé. Le document en question est un mémorandum adressé au Conseil de l’État-major interarmes le 3 janvier 1957 par le général Leon Johnson, représentant des États-Unis au comité militaire de l’OTAN. Johnson réagit à des plaintes du SACEUR de l’époque, le général Lauris Norstad, au sujet du manque d’information qu’il reçut pendant la crise de Suez en 1956 : « Le SACEUR a émis l’opinion que le renseignement transmis au SHAPE par les autorités nationales pendant la récente période de tensions était insuffisant. Il souhaite que toute redéfinition des règles de communication du renseignement au SHAPE tende vers une meilleure transmission des informations confidentielles. »

C’est dans ce contexte que le SACEUR Norstad tenta de remédier à la situation par le biais du CPC : « En outre, le SACEUR remarque en note a) que la note b), la charte du CPC, ne contient aucune disposition interdisant d’envisager des opérations clandestines en temps de paix. Il préconise spécifiquement que le CPC du SHAPE soit autorisé : a) à étudier les besoins immédiats en renseignement du SHAPE ; b) à envisager par quelles manières les services secrets nationaux peuvent contribuer à améliorer la transmission d’informations au SHAPE. » Contrairement au SACEUR Norstad, le général Johnson pensait que la charte du CPC interdisait à celui-ci d’être utilisé à cette fin. Dans son mémorandum, Johnson écrivait : « S’il n’existe dans la note b) [la charte du CPC] aucune disposition interdisant clairement à celui-ci d’envisager des activités de renseignement, je pense tout de même qu’il s’agirait d’une extension injustifiée de ses attributions. C’est ainsi que je comprends la note b) : le CPC a été créé à seule fin d’organiser en temps de paix les moyens par lesquels le SACEUR pourrait remplir sa mission dans le cas d’une guerre. Il me semble que revoir les modalités de transmission du renseignement, quelle qu’en soit la source, au SHAPE devrait être l’affaire des agences de renseignement régulières. » Le général concluait donc : « Je vous recommande de ne pas approuver une extension du champ d’activités du CPC (...) Leon Johnson » [34].

Parallèlement au Pentagone, les Forces Spéciales US étaient elles aussi directement engagées dans cette guerre secrète contre les communistes d’Europe de l’Ouest puisqu’elles entraînaient, aux côtés des SAS, les membres des réseaux stay-behind. Suite au démantèlement de l’OSS après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Forces Spéciales avaient été recréées aux États-Unis en 1952 et leur quartier général installé à Fort Bragg, en Virginie. Le général McClure y établit un Centre de la guerre psychologique et, à l’été 1952, les unités, au nom trompeur de 10e Groupe des Forces Spéciales, commencèrent leur entraînement sous le commandement du colonel Aaron Bank [35]. Le groupe avait adopté l’organisation de son prédécesseur, l’OSS, dont il avait hérité la charge de mener des missions de sabotage, de recrutement, d’équipement et d’entraînement de guérilleros dans le but de créer un potentiel de résistance en Europe de l’Est et de l’Ouest [36].

Comme le précisa le colonel Bank, l’entraînement des Forces Spéciales incluait « l’organisation de mouvements de résistance et la coordination des réseaux qui les composent » ainsi que « les opérations de guérilla avec leurs différents aspects organisationnels, tactiques et logistiques mais aussi la démolition spécialisée, l’utilisation de communications radio cryptées, la survie, la technique Fairbairn de combat au corps à corps et le tir instinctif » [37]. La brochure de recrutement spécifiait aux jeunes hommes volontaires pour intégrer les Forces Spéciales US que les candidats devaient idéalement parler une ou plusieurs langues européennes. Les conditions imposaient : « d’être âgé d’au moins 21 ans, d’avoir au minimum le grade de sergent, d’avoir suivi ou d’être volontaire pour suivre une formation de parachutiste, de maîtriser les langues [européennes] et/ou d’avoir voyagé en Europe ; d’avoir d’excellents états de service, etc. Tous les postulants devaient être prêts à être parachutés et à opérer derrière les lignes ennemies en tenue civile ou militaire. » [38]

C’est au cœur de l’Allemagne vaincue que les Forces Spéciales US nouvellement créées furent déployées en premier. En novembre 1953, le 10e Groupe installa sa première base à l’étranger dans un ancien bâtiment de la Waffen SS construit sous le IIIe Reich en 1937 : la Flint Kaserne à Bad Tölz, en Bavière. Par la suite, un quartier général servant de base aux opérations des Forces Spéciales fut établi au Panama et un autre à Okinawa, pour les interventions en Asie du Sud-Est. Quand le scandale du Gladio éclata en 1990, on découvrit que certains Gladiateurs avaient été formés à Bad Tölz et que les combattants clandestins de nombreux pays européens avaient subi un entraînement spécial fourni par les Bérets Verts, vraisemblablement à Fort Bragg, aux USA [39].

Le commandant du Gladio en Italie, le général Serravalle relata qu’en 1972, les Gladiateurs italiens s’étaient rendus à Bad Tölz, à l’invitation des Bérets Verts [40]. « J’ai rendu visite au 10e Groupe des Forces Spéciales à Bad Tölz, dans les anciens baraquements des SS à au moins deux occasions. Ils étaient sous le commandement du colonel Ludwig Fastenhammer, un véritable Rambo avant l’heure », se souvint le général. « Durant les briefings précédant les missions que j’ai mentionnées précédemment (contre-insurrection, assistance aux groupes de résistants locaux, etc.) j’ai demandé à plusieurs reprises s’il existait un plan d’action combiné entre leur groupe et les différentes unités stay-behind, et notamment le Gladio. » Serravalle dit avec un sourire : « Pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que si une unité X est chargée d’appuyer, en temps de guerre, dans un territoire Y, un mouvement de résistance dirigé par une unité secrète Z, il doit bien exister entre X et Z, déjà en temps de paix, une certaine coopération, ne serait-ce qu’à l’état embryonnaire », on pouvait donc s’attendre à un plan d’action concerté entre les Bérets Verts, les SAS britanniques et le Gladio. « Alors qu’en fait non », prétendit Serravalle. « En réalité, en cas de guerre, les Forces Spéciales basées à Bad Tölz devaient infiltrer nos pays et s’engager dans des opérations de résistance et d’insurrection. Comment nos Gladiateurs les auraient-ils accueillis ? À coups de fusil, ça, j’en suis sûr, en les prenant à tort pour des Spetzsnaz, les unités d’élite de l’Armée rouge. L’une des règles de la guerre de partisans veut qu’en cas de doute, vous tiriez d’abord et que, ensuite, vous alliez voir qui vous avez abattu. » [41]

Les Forces Spéciales US étaient constamment en rapport avec le département des opérations spéciales de la CIA avec lequel elles collaboraient. Quand elles s’installèrent à Fort Bragg en 1952, l’OPC fut rebaptisé « Directorate of Plans » (DP), et Wisner fut nommé à sa tête. Avec le directeur de la CIA Allen Dulles, il multiplia les opérations clandestines états-uniennes dans le monde entier. Dulles autorisa les tentatives d’assassinats de la CIA sur Castro et Lumumba ainsi que les expérimentations à base de LSD à l’insu de sujets dont certains finirent par se suicider en se jetant du haut de gratte-ciel. Wisner et Dulles planifièrent le coup d’État de 1953 contre le Premier ministre iranien Mossadegh et celui qui renversa le socialiste Arbenz au Guatemala en 1954. Deux ans plus tard, en parlant du président indonésien Sukarno accusé de dériver un peu trop à gauche, Wisner transmis cet ordre au chef de la division Asie du Sud-Est de son service Alfred Ulmer : « Il est temps de donner une bonne leçon à ce Sukarno » [42]. Wisner et Dulles ne voyaient aucune limite à ce que leur permettaient leurs guerres secrètes et leurs actions terroristes. Mais lorsque les opérations clandestines menées contre Fidel Castro et le régime cubain échouèrent, notamment lors du fiasco de la baie des Cochons en 1961, le président Kennedy, furieux, renvoya Dulles et nomma John McCone à son poste.

Pendant tout le temps qu’il passa à la tête de la CIA, Allen Dulles fut le cerveau de la guerre secrète contre les communistes. Quand fut découverte l’existence des armées Gladio d’Europe de l’Ouest en 1990, un ancien officier du renseignement de l’OTAN, qui préféra conserver l’anonymat, expliqua que « bien que l’opération stay-behind ne débutât officiellement qu’en 1952, l’idée existait en réalité depuis longtemps, depuis qu’elle avait germé dans la tête d’Allen Dulles » [43]. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le patron de la CIA avait été en poste à Bern, dans la Suisse neutre, d’où il avait coordonné les opérations secrètes menées contre l’Allemagne nazie, entretenant des contacts avec l’OSS états-unien et avec les services secrets britanniques. Diriger des armées clandestines en Europe de l’Ouest n’était pas seulement son travail, c’était devenu sa grande passion. Des rapports publiés en Belgique au moment de la découverte de Gladio précisaient : « Allen Dulles voit dans le projet [Gladio] (...) outre l’instrument de la résistance contre une invasion soviétique, une arme contre l’accession au pouvoir des communistes dans les pays concernés ! » [44]

Alors que la CIA continuait de livrer ses guerres secrètes, Wisner commença à éprouver des remords et sa mauvaise conscience ne lui laissa bientôt plus aucun répit. Allen Dulles « avait une théorie selon laquelle les tourments auxquels était en proie Wisner provenaient de la nature de son travail » [45]. Devenu progressivement incapable d’effectuer « les sales besognes » de la CIA en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie, Wisner fut remplacé en 1958 par Richard Bissel qui occupa le poste pendant 4 ans jusqu’à ce que Richard Helms soit nommé directeur adjoint chargé des Opérations en 1962. À cette époque, l’état psychologique de l’architecte du Gladio Frank Wisner ne cessa de se détériorer jusqu’à ce que, en 1965, il finisse par se tirer une balle dans la tête [46]. La même année, Richard Helms fut promu directeur de la CIA et, lors des funérailles de Wisner, il lui rendit hommage pour son travail en faveur des opérations spéciales, le rangeant au nombre « des pionniers qui ont eu cette responsabilité parfois si lourde à porter (...) de servir leur pays dans l’ombre » [47]. Helms lui-même eut d’ailleurs à faire face à ses responsabilités lorsqu’il dut témoigner dans les années soixante-dix du rôle joué par la CIA dans le coup d’État qui renversa Salvador Allende. Alors directeur de la CIA, Helms mentit effrontément aux sénateurs en niant que la CIA ait jamais tenté d’empêcher Salvador Allende d’être élu président du Chili : « Il fallait que je donne mon accord pour tous les projets - je l’aurais forcément su ». Quand le mensonge fut découvert, en février 1973, Helms fut contraint de démissionner de son poste de directeur de la CIA et dut s’acquitter d’une amende de 2 000 dollars pour s’être parjuré devant le Sénat [48].

En raison de l’abondance de détails qu’il fournit dans ses mémoires, William Colby demeure le plus célèbre agent de la CIA impliqué dans l’Opération Gladio. Cependant, il connut, lui aussi, une fin tragique. Après avoir soutenu la création des réseaux secrets en Scandinavie, ce soldat de la Guerre froide fut transféré au bureau romain de la CIA en 1953 afin d’y combattre le communisme italien et de collaborer à l’installation du Gladio local. Combattant sur tous les champs de bataille de la Guerre froide, Colby quitta l’Italie en 1959 pour Saigon où il dirigea les opérations clandestines de la CIA menées au Vietnam et au Laos. Parmi ces mission, l’Opération Phoenix visait à détruire l’organisation clandestine du Vietcong et à liquider physiquement ses membres [49]. Interrogé par le Congrès états-unien en 1971, Colby reconnut que l’intervention qu’il avait dirigée avait entraîné la mort de plus de 20 000 Vietcongs mais refusa de préciser si la torture avait joué un rôle quelconque dans ces morts, il déclara simplement : « Je ne prétendrai pas que personne n’a été tué ou exécuté au cours de l’opération. Je pense en effet que c’est arrivé, malheureusement » [50]. En 1973, le département des opérations spéciales fut à nouveau rebaptisé, il prit le nom de « Directorate of Operations » (DO) et Colby remplaça Thomas Karamessines comme directeur adjoint chargé des Opérations. Quand Helms fut contraint de démissionner la même année, le président Nixon nomma Colby à la tête de la CIA, poste qu’il occupa avant de démissionner lui aussi en 1976, à cause du scandale du Watergate. William Colby se noya dans une rivière du Maryland en 1996, il avait 76 ans.

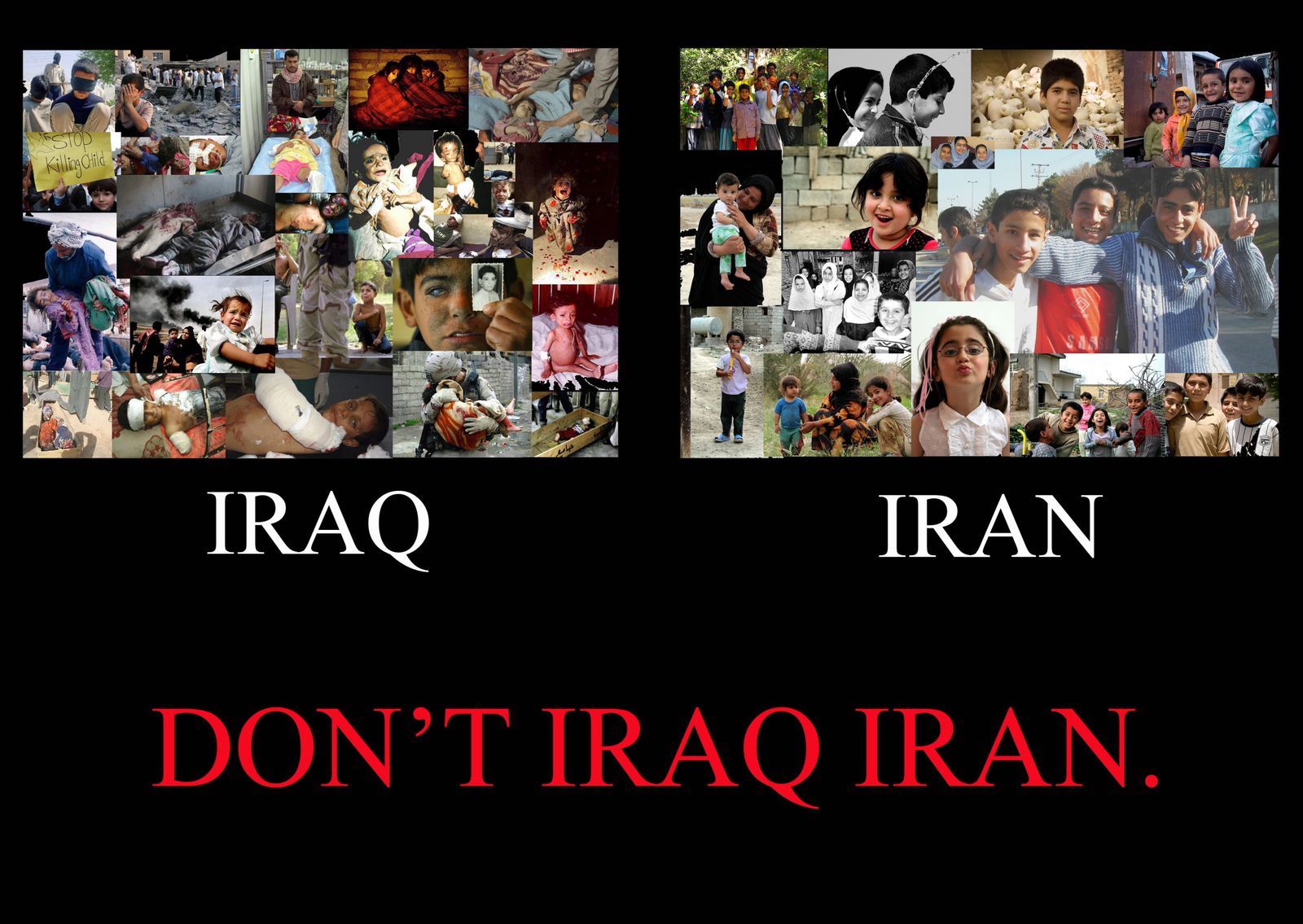

Il fut remplacé à la direction de la CIA par George H. Bush senior, nommé sous l’administration Ford, qui dirigea depuis Washington les opérations secrètes des réseaux d’Europe de l’Ouest. Puis G. H. Bush fut appelé par Reagan à la vice-présidence, mais il ne cessa pas pour autant de financer les guerres secrètes, au nombre desquelles la fameuse affaire des Contras au Nicaragua. En 1990, quand le Premier ministre italien révéla l’existence des armées secrètes mises en place par la CIA, George H. Bush, alors président des États-Unis, se consacrait aux préparatifs de la guerre du Golfe. Pour convaincre une population plutôt réticente à l’idée d’entrer en guerre, il fallut recourir à une manipulation susceptible d’aiguiser l’appétit de vengeance des États-uniens. Le 10 octobre, une jeune fille de 15 ans, présentée sous le seul nom de « Nayirah », témoigna, en larmes, devant la Commission des droits de l’Homme du Congrès qu’alors qu’elle travaillait comme bénévole dans un hôpital au Koweït après l’invasion du pays, elle avait vu des soldats irakiens entrer dans le bâtiment et retirer brutalement les nouveaux-nés des couveuses dans lesquels ils se trouvaient et les avaient « abandonnés à même le sol froid, les condamnant ainsi à une mort certaine » [51]. L’histoire des couveuses provoqua un vif émoi parmi la population, que le président s’empressa d’alimenter en martelant les faits, discours après discours, et ajoutant même que 312 bébés avaient ainsi trouvé la mort.

Bush fut si convaincant que l’information fut reprise par Amnesty International. Ce n’est qu’une fois la guerre terminée que l’on découvrit que la jeune fille en question n’avait jamais travaillé au Koweït et qu’elle se trouvait être la propre fille de l’ambassadeur koweitien à Washington, ce que savaient pertinemment ceux qui avaient organisé l’audience du 10 octobre [52]. Amnesty International dut, à regret, revenir sur ses propos ; en février 1992, Middle East Watch déclara qu’il s’agissait « purement et simplement de propagande de guerre » [53] Plus de 10 ans après, George W. Bush Junior tenta à nouveau de manipuler les sentiments du peuple états-unien en annonçant que l’Irak cherchait à développer des armes chimiques, biologiques et atomiques et que le président Saddam Hussein était impliqué dans les attentats du 11 Septembre 2001.

En décembre 1990, Bush père essuya les vives critiques du Parlement européen. Dans une résolution qui fut transmise à la Maison-Blanche et à l’administration états-unienne, l’Union Européenne condamnait fermement les manœuvres secrètes des États-Unis. Elle déclarait officiellement « condamner la création clandestine de réseaux de manipulation et d’action et appeler à l’ouverture d’une enquête approfondie sur la nature, la structure, les buts et tout autre aspect de ces organisations secrètes et autres groupes dissidents, sur leur utilisation dans le but d’interférer dans les affaires politiques internes des pays concernés, sur la question du terrorisme en Europe et sur la possible complicité des services secrets des États membres ou de pays tiers ». Mais surtout, l’Union Européenne protestait « vigoureusement contre le droit que s’arrogent certains responsables militaires américains au sein du SHAPE et de l’OTAN d’encourager l’établissement en Europe d’un réseau clandestin de renseignement et d’action » [54].

Compte tenu de sa grande expérience des opérations secrètes, le président George H. Bush ne pouvait ignorer les opérations terroristes et illégales auxquelles s’étaient livrées les armées secrètes, il refusa donc de s’exprimer sur le sujet. Inconscient de l’ampleur du scandale, le Congrès états-unien préféra s’abstenir de poser des questions trop délicates. Les médias eux non plus ne ressentirent pas le besoin de mener une enquête. Dans un article du Washington Post, l’un des rares publiés aux USA sur le sujet, sous le titre « La CIA lève des armées secrètes en Europe de l’Ouest : une force paramilitaire créée pour résister à une occupation soviétique », on put lire qu’un « représentant [anonyme] du gouvernement des États-Unis familier de l’Opération Gladio » aurait déclaré que Gladio était « un problème strictement italien sur lequel nous n’avons aucun contrôle d’aucune sorte » et ajouté « prétendre, comme le font certains, que la CIA a été impliquée dans des actes terroristes en Italie est une absurdité totale » [55]. Comme le prouvèrent les enquêtes qui suivirent, cette déclaration de la CIA était une absurdité totale [56].

Cet article constitue le cinquième chapitre des Armées secrètes de l’OTAN

© Version française : éditions Demi-lune (2007).

[1] Honorable Men : My life in the CIA, par William Colby, Simon & Schuster, New York (1978), p.100. Version française : 30 ans de CIA , Presses de la Renaissance, Paris (1978).

[2] Si, du point de vue US, les combats prennent fin avec la capitulation du Japon, le 15 août 1945 (Victory over Japan Day), la guerre se poursuit tant que les traités ne sont pas signés. Truman ne proclame officiellement la fin des hostilités que le 31 janvier 1946. Ndlr.

[3] Le texte intégral du mémorandum a été publié dans Donovan and the CIA : A History of the Establishment of the Central Intelligence Agency, par Thomas F. Troy (Univ Pubns of Amer, 1981), pp. 445-447. Ndlr.

[4] Walter Trohan dans le quotidien américain The Chicago Tribune du 9 février 1945.

[5] Rapporté dans Christopher Andrew, For the President’s Eyes Only : Secret Intelligence and the American Presidency from Washington to Bush (HarperCollins, New York, 1995), p.164.

[6] The NSC staff : counselling the council, par Christopher Shoemaker, préface de Zbigniew Brzezinski (Westview Press Inc, 1991), p.1.

[7] John Prados, Keepers of the Keys : A history of the National Security Council from Truman to Bush (William Morow, New York, 1991), p.567. John Prados était déjà l’auteur d’un très intéressant Presidents’ Secret Wars : CIA and Pentagon Covert Operations since World War II (William Morrow, New York, 1986). Écrit avant la découverte des armées secrètes d’Europe de l’Ouest, l’ouvrage ne contient aucune référence au Gladio.

[8] Le président Obama a encore accru les pouvoirs du NSC, sous l’influence de Brent Scowcroft et d’Henry Kissinger. Ndlr.

[9] Containment : Documents on American Policy and Strategy 1945–1950, par Thomas Etzold et John Gaddis (Columbia University Press, New York, 1978), p.12.

[10] Puppetmasters : The Political Use of Terrorism in Italy, par Philip Willan (Constable, Londres, 1991), p.20.

[11] Extrait de Andrew, Eyes Only, p.171.

[12] Andrew, Eyes Only p.171.

[13] Texte intégral de ce document (en anglais)

[14] The Central Intelligence Agency : An Instrument of Government to 1950, par Arthur B. Darling (Pennsylvania State University Press, University Park, 1990), p.245.

[15] Darling, Agency, p.246.

[16] Texte intégral de ce document (en anglais).

[17] L’importance fondamentale du NSC 10/2 pour les armées secrètes anti-communistes d’Europe de l’Ouest a été établie par tous historiens ayant enquêté sur le sujet. Voir Jan de Willems (ed.), Gladio (Editions EPO, Bruxelles, 1991), p.145 ; Jens Mecklenburg (ed.), Gladio : Die geheime Terror organisation der Nato (Elefanten Press, Berlin, 1997), p.17 et 51 ; Leo Müller, Gladio – das Erbe des Kalten Krieges. Der Nato-Geheimbund und sein deutscher Vorläufer (Rowohlt, Hambourg, 1991), p.63.

[

8.html#nh18">18] Extrait de Andrew, Eyes Only, p.171. Allen Dulles, directeur de la CIA de 1953 à 1961, rappela en privé à Truman qu’il ne pourrait fuir sa responsabilité dans les opérations spéciales conduites en Grèce, en Turquie, en Italie ou aux Philippines. Dulles écrivit à un conseiller juridique de la CIA : « À aucun moment, M. Truman n’a manifesté une opinion contraire à la mienne » (ibid).

[19] Andrew, Eyes Only, p.198.

[20] Texte intégral de ce document (en anglais).

[21] George Kennan cité par Etzold et Gaddis, Containment, p.125.

[22] United States Senate. Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with respect to Intelligence activities. Book IV : Supplementary detailed staff reports on foreign and military intelligence, p.36.

[23] L’ambassadeur Frank Wisner Jr., fils de Frank Wisner, a épousé Christine de Ganay, elle-même divorcée de Pal Sarközy de Nagy-Bocsa, père du président français Nicolas Sarkozy. Ndlr.

[24] The Man Who Kept the Secrets : Richard Helms and the CIA, par Thomas Powers (Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1980), p.37. Il n’existe apparemment aucune biographie de Frank Wisner. Le texte le mieux documenté sur lui est donc la biographie de Richard Helms par Powers. Helms servit d’abord au département des opérations clandestines de Wisner avant de remplacer celui-ci en 1958 en prenant la tête des opérations spéciales.

[25] Powers, Helms, p.32.

[26] Darling, Agency, p.279.

[27] « Service secrets, guerre froide et ‘stay-behind. 2e partie’ : La mise en place des réseaux », par Pietro Cedomi, dans le périodique belge Fire ! Le Magazine de l’Homme d’Action, septembre/octobre 1991, p.78.

[28] Powers, Helms, p.48. Andrew indique les mêmes chiffres dans Eyes Only, p.193.

[29] General Walter Bedell Smith as Director of Central Intelligence, par Ludwell Montague (Pennsylvania University Press, University Park, 1992), p.209. Ce livre aurait été intéressant sans les coupes massives opérées par la CIA. La moitié des paragraphes comporte la mention « [une ligne supprimée], [trois paragraphes supprimés], [sept lignes supprimées] » etc... Il y a un siècle, le brillant écrivain américain Mark Twain écrivit à ce propos dans Following the Equator (1897) : « Grâce à Dieu, nous disposons dans notre pays de trois biens inestimables : la liberté de parole, la liberté de pensée et la prudence de n’user ni de l’une ni de l’autre. »

[30] Montague, Smith, p.213.

[31] Colby, Honorable Men, p.83.

[32] Ibid., p.81 and 82.

[33] Ibid., p.83.

[34] Ce document, découvert par l’auteur, n’a pas été évoqué lors des révélations sur Gladio, il présente toutefois un intérêt incontestable dans le cadre des enquêtes sur l’organe de commandement de Gladio, le CPC. Note de service du général Leon W. Johnson, le représentant des États-Unis au comité militaire actif de l’OTAN, datée du 3 janvier 1957 et adressée au Conseil d’État-major Inter-armes sur le renseignement clandestin. Anciennement top-secret. Déclassifié en 1978. Découvert dans les archives informatisées du Declassified Documents Reference System au LSE de Londres.

[35] Figure légendaire de la contre-insurrection, le colonel Aaron Bank fut requis, l’année de son centième anniversaire (2002), par le président George W. Bush pour superviser les opérations contre les Taliban en Afghanistan. Il décéda deux ans plus tard. Ndlr.

[36] La contre-insurrection devenant très en vogue dans l’administration Kennedy, tous les services de l’armée états-unienne s’empressèrent de créer leurs « unités pour les opérations spéciales », c’est par exemple à cette époque que la Navy créa les unités SEAL (pour « Sea, Air , Land », Mer, Air, Terre) entraînées à sauter en parachute au-dessus de l’eau, en combinaison de plongée, équipées pour faire sauter des navires et capables de combattre sur terre une fois sorties de l’eau.

[39] Périodique belge Fire ! Le Magazine de l’Homme d’Action, p.84. Magazine politique autrichien Zoom, N°4/5, 1996 : « Es muss nicht immer Gladio sein ». Attentate, Waffenlager, Erinnerungslücken, p.61.

[40] Mecklenburg, Gladio, p.50.

[41] Gladio, par Gerardo Serravalle (Edizioni Associate, Rome, 1991), p.90.

[42] Powers, Helms, p.89.

[43] Mensuel britannique Searchlight, janvier 1991.

[44] « Service secrets, guerre froide et ‘stay-behind. 2e partie’ : La mise en place des réseaux », par Pietro Cedomi dans le périodique belge Fire ! Le Magazine de l’Homme d’Action, septembre/octobre 1991, p.77.

[45] Powers, Helms, p.77.

[46] Blowback. America’s Recruitment of Nazis and its Effects on the Cold War, par Christopher Simpson (Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1988), p.289. Powers, Helms, p.77.

[47] Discours Richard Helms, directeur de la CIA, aux funérailles de Frank Gardiner Wisner, 1909–1965. Découvert dans les archives informatisées du Declassified Documents Reference System.

[48] « An International Story. The CIA’s Secret Armies in Europe », par Jonathan Kwitny dans le périodique états-unien The Nation du 6 avril 1992, p.444–448, p.445.

[49] Voir « Opération Phénix », par Arthur Lepic, Réseau Voltaire, 16 novembre 2004. Ndlr.

[50] Quotidien britannique The Times du 7 mai 1996.

[51] The Fire this Time : US War Crimes in the Gulf, par Ramsey Clark (Thunder’s Mouth Press, New York, 1992), p.31.

[52] Cette audience avait été organisée par une spécialiste des relations publique, Victoria Clarke, qui devint en 2001 la porte parole du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld. Ndlr.

[53] Clark, Fire, p.32.

[54] Résolution du Parlement européen sur l’affaire Gladio du 22 novembre 1990.

[55] « CIA Organized Secret Army in Western Europe ;Paramilitary Force Created To Resist Soviet Occupation », par Clare Pedrick, The Washington Post du 14 novembre 1990. Le seul autre article du Washington Post où apparaisse le mot Gladio fut publié le 8 août 1993 et ne traitait que de l’Italie (« Everybody in Italy Wants Change’ ; Talk Is of Revolution, But Bombings Raise Question : At What Price ? », par Steve Coll). La couverture médiatique fut plus importante en Europe. Le Post ne publia que deux articles contre 39 abordant le cas de nombreux pays pour The Guardian britannique dans la même période.

[

56] Quotidien britannique

The Independent du 1er décembre 1990.

[37] From OSS to Green Berets : The Birth of Special Forces, par Colonel Aaron Bank (Presidio Press, Novato, 1986), p.175–176.

[38] Bank, Special Forces, p.168–169.

http://www.voltairenet.org

http://www.internationalnews.fr/article-la-guerre-secrete-activite-centrale-de-la-politique-etrangere-de-washington--42467650.html

![obama_sellout.jpg []](http://www.commondreams.org/files/article_images/obama_sellout.jpg)

![Géopolitique : Union transatlantique, la grande menace, par Alain De Benoist [tribune libre] Géopolitique : Union transatlantique, la grande menace, par Alain De Benoist [tribune libre]](http://www.breizh-info.com/wp-content/uploads/2014/06/tafta.jpg)